高額介護サービス費支給制度

高額介護サービス費支給制度とは、介護保険を利用して支払った自己負担額1割(※)の合計額が、同じ月に一定の上限を超えたとき、申請をすると「高額介護サービス費」として支給を受けられる制度です。

これは国の制度に基づき各市町村が実施するもので、個人もしくは世帯の所得に対して上限は異なります。同一世帯の自己負担額については合算することができます。

(※)一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)は、所得に応じて自己負担割合が2割または3割になります。

高額介護サービス費支給制度で定められた自己負担の上限額

| 区分 | 負担額の上限(月額) | |

|---|---|---|

| 現役並み所得者※1に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) | |

| 世帯内のどなたかが市町村民税を課税されている方 | 44,400円(世帯)※2 | |

| 世帯の全員が市町村民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) | |

| 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |

|

| 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) | |

スマートフォンでご覧になる場合は表を横スクロールできます。

※1 現役並み所得者とは、世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がおり、全員の年収の合計が520万円以上(単身世帯の場合は年収383万円以上)の場合です。

※2 世帯内の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない人を含む)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間の上限額が446,400円となります(2020年7月までの時限措置)。

高額介護サービス費の対象とならないもの

- ショートステイなど介護保険施設での食費・居住費(滞在費)・差額ベッド代・日常生活費などの自己負担分

- 在宅で介護サービスを受けている場合の、福祉用具の購入費や住宅改修費

高額介護サービス費の申請方法

- ① 介護サービスを利用すると、支給の要件を満たす人に市町村から通知・申請書が届く。(サービスを利用してから約3ヶ月後)

- ② 申請書に必要事項を記入して提出する。

- ③ 一度申請すると、それ以後の申請は不要となる。

注意!

注意!

- 申請の際には介護サービスを利用した領収書が必要です。

- 高額介護サービス費用の支給申請は、2年以内に行わないと権利が消滅するので注意しましょう。

施設の食費・居住費(滞在費)が軽減される制度

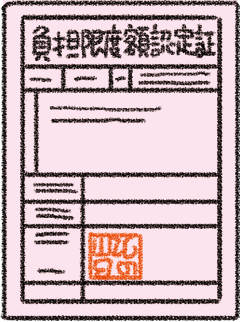

介護保険施設やショートステイを利用したときの食費・居住費(滞在費)は、基本的には全額自己負担ですが、所得や預貯金の額が一定以下の方などを対象に、自己負担分を軽減する制度があります。制度を受けるには「介護保険負担限度額認定証」の交付が必要です。

制度が受けられる対象

- 本人及び同一世帯の全員が市町村民税の非課税者であること。

- 本人の配偶者(別世帯も含む)が市町村民税の非課税者であること。

- 本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計額が2,000万円以下(配偶者がいない場合は本人の額が1,000万円以下)であること。

施設の食費・居住費(滞在費)が軽減される制度の負担限度額

認定証を受けていても所得などの条件に応じて利用者負担段階に分けられ、軽減される金額も変わります。

1日あたりの負担限度額

| 対象となる方 | 居室の種類 | 負担限度額 | |

|---|---|---|---|

| 居住費 滞在費 |

食費 | ||

| <第1段階> 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者または生活保護等の受給者 |

ユニット型個室 | 820円 | 300円 |

| ユニット型準個室 | 490円 | ||

| 従来型個室 | 320円 (490円) |

||

| 多床室 | 0円 | ||

| <第2段階> 世帯の全員が住民税非課税で合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が年間80万円以下の方 |

ユニット型個室 | 820円 | 390円 |

| ユニット型準個室 | 490円 | ||

| 従来型個室 | 420円 (490円) |

||

| 多床室 | 370円 | ||

| <第3段階> 世帯全員が住民税非課税で上記2段階以外の方 |

ユニット型個室 | 1,310円 | 650円 |

| ユニット型準個室 | 1,310円 | ||

| 従来型個室 | 820円 (1,310円) |

||

| 多床室 | 370円 | ||

( )は介護老人保健施設、介護療養型医療施設の料金

スマートフォンでご覧になる場合は表を横スクロールできます。

認定証の交付手続き

負担軽減を受けるためには、介護保険負担限度額認定証が必要です。

市役所へ申請書を提出し、認定後に交付される介護保険負担限度額認定証を利用する施設に提示します。

注意!

注意!

負担限度額認定証の期間は1年間です。一度認定を受けると、毎年更新月が近くなると更新のための書類が送付されます。

資産や収入の増減があれば限度額段階も変わるため、しっかり更新手続きをしましょう。