01 とろみ調整食品とは?

とろみ調整食品とは、飲み物や食べ物に加えることで適度なとろみをつけ、飲み込みやすくすることができる粉末状の食品です。ミキサー食が分離してしまうのをおさえたり、水にとろみをつけることで、薬を飲み込みやすくするといった利用方法もあります。

02 とろみ調整食品の

上手な使い方

とろみ調整食品は、飲み物などの種類によって、とろみがつくまでの時間が異なります。例えば、お茶や水などの混ざり物の少ない飲み物であれば、すぐにとろみがつきますが、みそ汁やスープ、ジュース・牛乳などはとろみがつくのに時間がかかる場合があります。また、とろみ調整食品の種類によっては10分ほど経ってから適度な硬さになるタイプもあるので、追加しすぎて硬くなりすぎないように注意しましょう。

<ダマになりにくい混ぜ方のポイント>

- 小さい泡だて器や3~4本の箸を使う。

- 30秒間しっかりかき混ぜること。

- 流れをとめないように混ぜること。

- 「縦・横」と切るように混ぜる。

03 とろみをつけるのは

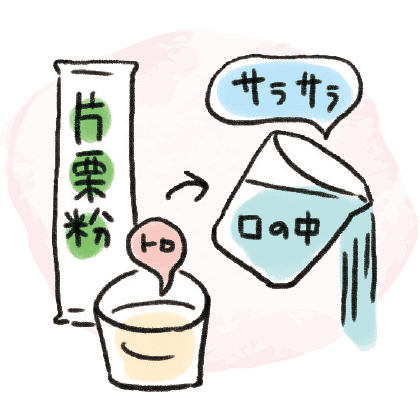

片栗粉ではダメ?

片栗粉でもとろみを付けることはできますが、片栗粉は口の中に入れると、唾液のアミラーゼという酵素で分解されて、サラサラの状態に戻ってしまいます。介護食にとろみをつける場合は、とろみ調整食品を使いましょう。

嚥下体操で誤嚥予防!

嚥下体操は顔の運動を行い、嚥下を行いやすくするための体操です。誤飲は食べ始めに起こりやすいので、食べる前に嚥下運動を行うと効果があります。

- 嚥下体操の前後に、深呼吸をしましょう。体操は無理のない範囲で行って下さい。

- 嚥下体操の後は、「パ・ピ・プ・ペ・ポ」と声を出して発声練習をしましょう。

<頬の体操>

口を閉じたまま、頬を膨らませたりすぼめたりします。5秒×2セット繰り返します。

<舌の体操>

-

舌を思い切り前に突出したり、奥へ引っ込めたりします。5回繰り返します。

-

舌の先を左右いっぱいに動かします。5回繰り返します。

-

舌の先を上下に動かします。5回繰り返します。