食中毒は、原因となる細菌やウイルスが食品に付着し、体内に侵入することで発生します。食中毒にはいくつか種類があり、日本でもっとも多い食中毒はウイルス性食中毒です。ノロウイルスが代表的で、ノロウイルスに汚染された食品を食べる経口感染、人の手を介してウイルスが食品に付着する接触感染があります。他にも腸管出血性大腸菌・サルモネラ菌などが主な原因の細菌性食中毒や、魚介類に寄生するアニサキスなどの寄生虫による食中毒もあります。

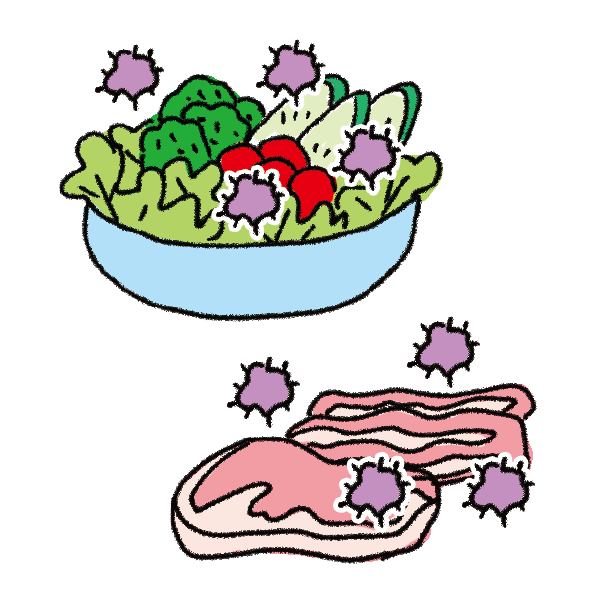

食中毒は1年を通じて発生します。梅雨時期~夏場は、高温多湿な環境が細菌の繁殖に適しているため、細菌性食中毒が増加します。とくに腸管出血性大腸菌による食中毒は、サラダや加熱不十分な肉を食べることにより発症します。冬場は気温や湿度が低いため、感染力を保つウイルス性食中毒が増えやすくなります。とくにノロウイルスは感染力も強く注意が必要です。

食中毒を防ぐには、日頃からの予防が大切です。

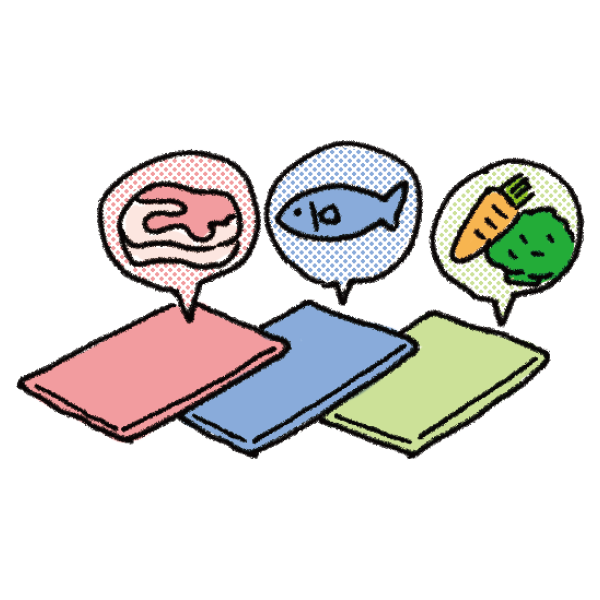

【食中毒予防の3原則】食中毒の原因菌を①つけない②増やさない③やっつける

【食中毒予防の3原則】食中毒の原因菌を

①つけない②増やさない③やっつける

①つけない

②増やさない

③やっつける

食中毒を起こすと発熱や下痢、嘔吐などの症状により、体の水分が失われ脱水症状が起こりやすくなります。重症になると命に関わることもあるため、ゆっくり少しずつ、こまめに水分補給することが重要です。水分補給には電解質を含む常温の経口補水液やスポーツドリンクがおススメです。また、食中毒の原因である菌が排出されず悪化したり長引く可能性もあるため、嘔吐や下痢は我慢しないようにしましょう。

症状が重い場合や改善しない場合は、早めに医療機関を受診して下さい。